Der Tonische Labyrinth-Reflex ist ein grundlegender Haltungsreflex, der dem Säugling hilft, sich zur Schwerkraft zu orientieren und aufzurichten.

Inhalt

Reflexmuster

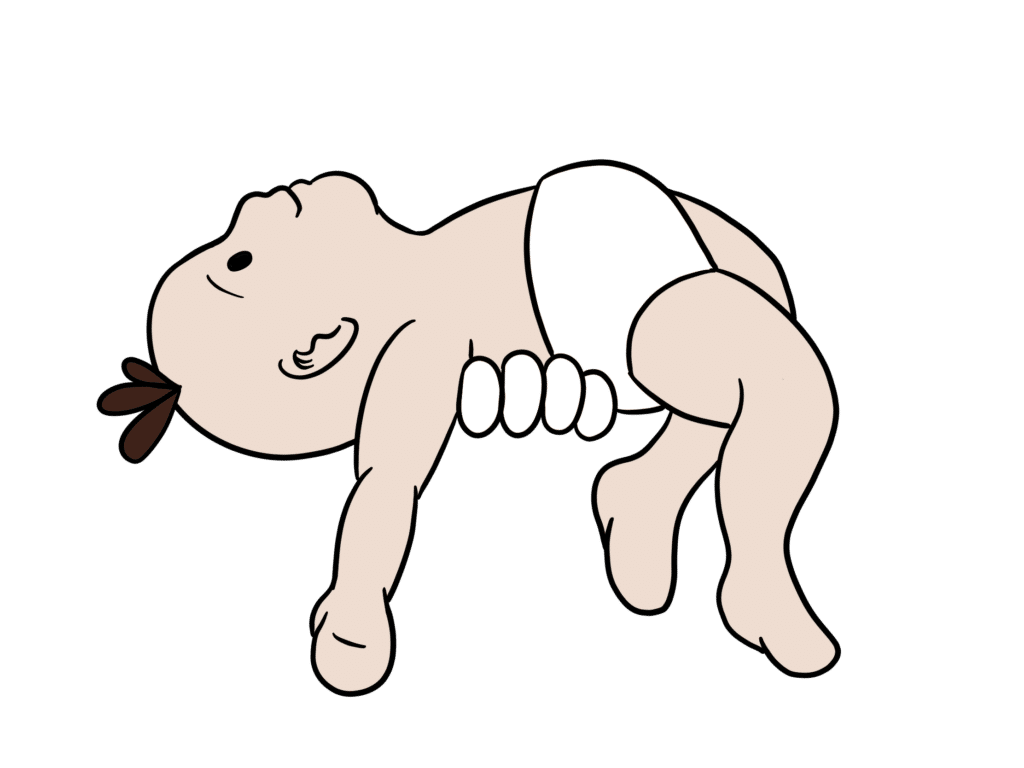

Der Tonische Labyrinth-Reflex (TLR) ist ein Haltungsreflex, der durch die Lage des Körpers zur Schwerkraft (Bauch- oder Rückenlage) und die Position des Kopfes ausgelöst wird. Er zeigt sich in zwei gegensätzlichen Varianten:

TLR vorwärts (Flexion):

Beugung des Kopfes nach vorn → Tonus der Streckmuskulatur sinkt → Nacken, Rücken und Beine beugen sich.

➡️ Dieser Teil des Reflexes sollte bis zum 4.–6. Lebensmonat integriert sein, da es sonst zu muskulärer Schwäche und Haltungseinbrüchen kommt.

TLR rückwärts (Extension):

Bewegung des Kopfes nach hinten → Tonus der Streckmuskulatur steigt → Der gesamte Körper streckt sich.

➡️ Diese Streckkomponente kann physiologischerweise bis etwa zum 3. Lebensjahr aktiv bleiben, da sie für das Aufrichten, Stehen und frühes Gehen wichtig ist.

Der TLR hilft dem Neugeborenen, sich an die veränderten Bedingungen der Schwerkraft nach der Geburt anzupassen. Dabei wird besonders die Tiefensensibilität (propriozeptive Wahrnehmung) geschult. Er hilft dem Säugling, sich im Raum zu orientieren und die Muskulatur auf Bewegungen gegen die Schwerkraft vorzubereiten. Er ist eng mit dem Gleichgewichtssystem im Innenohr (Labyrinth) verbunden.

Bedeutung für die Entwicklung

Der TLR spielt eine wichtige Rolle für:

- die Entwicklung von Muskelspannung und Körperspannung.

- die Fähigkeit, sich gegen die Schwerkraft aufzurichten.

- das Gleichgewicht, Koordination und Körperhaltung.

- die Steuerung von Beugung und Streckung im ganzen Körper.

- die Vorbereitung auf Rollen, Krabbeln, Sitzen und späteres Stehen.

- das Gleichgewicht, die Raumorientierung und das Körperbewusstsein.

Was passiert bei Restaktivität (nicht integrierter Reflex)?

- Bleibt TLR vorwärts aktiv → das Kind wirkt schlaff, zusammengesunken, instabil.

- Bleibt TLR rückwärts über das 3. Lebensjahr hinaus aktiv → das Kind zeigt eine Tendenz zur Überstreckung, motorische Unruhe oder Gleichgewichtsprobleme.

In beiden Fällen kann eine Restaktivität weitreichende Auswirkungen auf Haltung, Koordination, Wahrnehmung und Lernen haben.

Neurologischer Hintergrund:

Ein aktiver TLR kann das retikuläre Aktivierungssystem (RAS) im Hirnstamm unzureichend stimulieren. Dadurch wird der präfrontale Kortex – zuständig für Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Planung – nicht optimal aktiviert. Die Folge: Symptome wie Ablenkbarkeit, innere Unruhe oder Konzentrationsprobleme.

Typische Anzeichen bei Restaktivität

Lernen & Aufmerksamkeit

- Konzentrationsprobleme, vor allem bei sitzender Haltung

- Schwierigkeiten beim Schreiben, Lesen und Nachspuren

- Visuelle Probleme beim Nachverfolgen von Zeilen oder Buchstaben

- Probleme mit Raum-Lage-Wahrnehmung

- Dyskalkulie

- Schwierigkeiten beim logischen Denken (z. B. Reihen ergänzen, Muster erkennen)

- Probleme mit Satzbau, Grammatik, Rechtschreibung

- Buchstaben oder Zahlen in richtiger Reihenfolge setzen

- Mangel an Zeitgefühl

- Probleme mit Raumwahrnehmung

- Aufsätze wirken unstrukturiert und chaotisch

Motorik & Körperhaltung

- Körperliche Unruhe beim Sitzen („Sackhaltung“ oder überstreckt)

- Probleme bei Bewegungsübergängen (z. B. vom Liegen ins Sitzen)

- Ungeschicklichkeit, Stolpern, schwaches Gleichgewicht

- Körperliche Anstrengung beim Halten aufrechter Haltung

- Schwache Nackenmuskulatur, zusammengesunkene Haltung

- Schwierigkeiten, den Kopf aufrecht zu halten

- Höhenangst

- Zehenspitzengehen

- Gleichgewichts- und Koordinationsprobleme

- Probleme beim Klettern, Heben der Arme

- Hypermobile Gelenke

- Tendenz zum Schielen, Augenmuskulatur nicht ausreichend koordiniert

Emotion & Verhalten

- Überempfindlichkeit auf Sinnesreize

- Geringe Frustrationstoleranz

- Rückzug oder Überanpassung