Der Asymmetrisch Tonische Nackenreflex (ATNR) ist ein frühkindlicher Reflex, der durch die Drehung des Kopfes zur Seite ausgelöst wird. Er verbindet die Kopfbewegung mit einer automatischen Streckung und Beugung der Arme und Beine – und legt so den Grundstein für die Hand-Auge-Koordination, die bilaterale Integration und erste Schreibbewegungen.

Inhalt

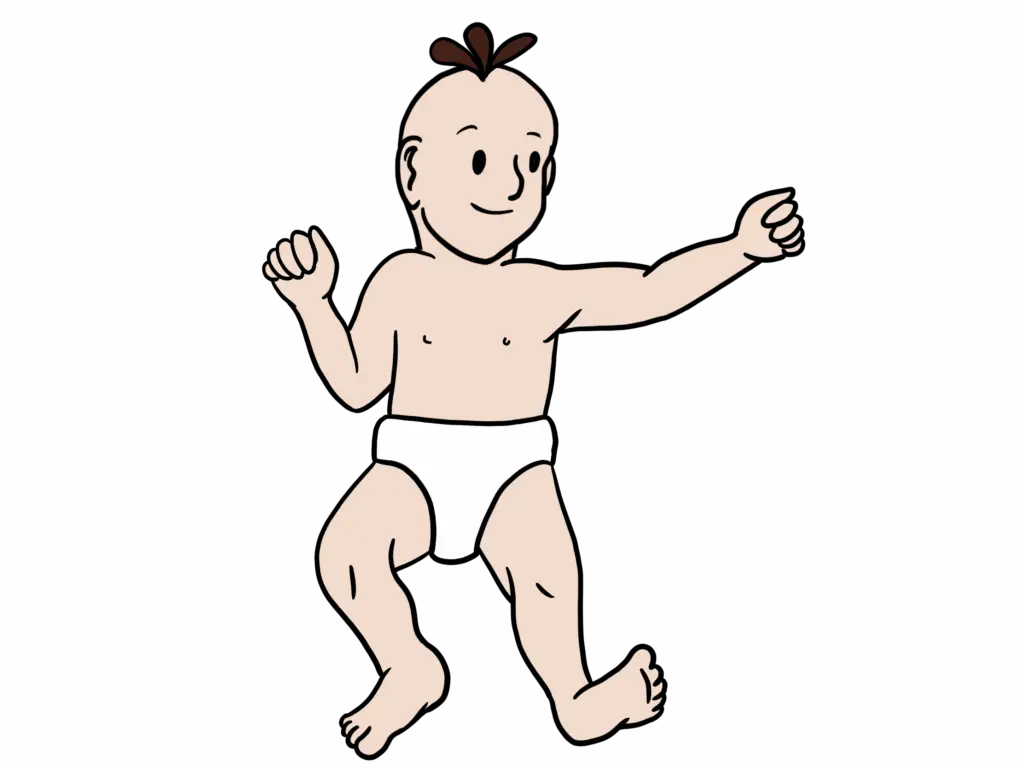

Reflexmuster

Das Reflexmuster des Asymmetrisch Tonischen Nackenreflexes (ATNR) zeigt sich deutlich, wenn der Kopf eines Babys zur Seite gedreht wird: Arm und Bein auf der Gesichtsseite strecken sich, während sich die gegenüberliegenden Gliedmaßen beugen. Diese typische „Fechterhaltung“ verbindet Kopfbewegung mit Körperreaktion – ein wichtiger Schritt in der frühen Bewegungsentwicklung.

Der ATNR entsteht bereits im ersten Schwangerschaftsdrittel und spielt auch bei der Geburt eine aktive Rolle: Durch die Wehen wird er vollständig ausgelöst und unterstützt das Baby, im Rhythmus der Mutter bei der Geburt mitzuhelfen. Die vollständige Integration erfolgt idealerweise zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat – sobald das Baby beginnt, beide Körperhälften gezielt zu koordinieren, etwa beim Krabbeln oder gezielten Greifen. Dann erst kann das Kind beginnen, seine Bewegungen gezielt zu steuern – unabhängig von der Kopfhaltung.

Bedeutung für die Entwicklung

Der ATNR spielt eine entscheidende Rolle in der frühkindlichen Entwicklung, da er eng mit der motorischen Koordination und der sensorischen Integration verbunden ist. Seine Hauptaufgabe ist es, die Muskelspannung im Körper über die Kopfhaltung zu regulieren. Das macht ihn zu einem Schlüsselfaktor für die spätere Auge-Kopf-Hand-Koordination – und damit für feinmotorische Tätigkeiten wie Schreiben, Malen oder Basteln.

Auch frühe Rollbewegungen (vom Rücken auf den Bauch und zurück) werden durch den ATNR mitgesteuert. Ist das Reflexmuster gut integriert, gelingt das Rollen in beide Richtungen. Bleibt der ATNR aktiv, zeigt sich häufig eine Einseitigkeit der Bewegung – oder das Rollen wird ganz ausgelassen.

Während das Baby seinen Kopf dreht, entstehen automatische Bewegungsmuster, die wichtige neuronale Verbindungen aufbauen – insbesondere zwischen beiden Gehirnhälften. Diese Verknüpfungen bilden die Grundlage für viele spätere Fähigkeiten:

- Auge-Hand-Koordination: Der Reflex verbindet Blickrichtung mit Handbewegung – eine wichtige Voraussetzung für gezieltes Greifen, Werfen und später das Schreiben.

- Vorbereitung auf das Krabbeln: Durch die seitliche Streck- und Beugebewegung trainiert der ATNR die Basis für Kreuzmusterbewegungen.

- Bilaterale Integration: Er unterstützt die Fähigkeit, beide Körperseiten unabhängig und gleichzeitig zu steuern – wichtig für Sport, Tanzen und Alltagshandlungen.

- Entwicklung von Seitenpräferenz: Der ATNR hilft dem Kind, eine dominante Hand oder Körperseite zu entwickeln.

- Sensorische Integration: Durch das Zusammenspiel von Bewegung, Sehen und Hören fördert der Reflex Gleichgewicht, räumliche Orientierung, binaurales Hören und binokulares Sehen.

- Kognitive Entwicklung: Die bewusste Koordination von Bewegungen bildet die Grundlage für Konzentration, Schreiben und strukturiertes Denken.

- Myelinisierung des Corpus Callosum: Der Reflex stimuliert die Verbindung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte – entscheidend für die Reizweiterleitung und die Effizienz des Nervensystems.

Fehlt diese frühe Koordination, kann sich das später in Lern-, Bewegungs- oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen – oft ohne dass der Zusammenhang sofort erkannt wird.

Was passiert bei Restaktivität (nicht integrierter Reflex)?

Bleibt der ATNR über das Kleinkindalter hinaus aktiv, wirkt er unbewusst bei jeder Kopfdrehung auf die Körperhaltung und Muskelspannung ein. Das bedeutet: Das Nervensystem reagiert auf Bewegungen weiterhin mit einem automatischen Muster – obwohl das Kind eigentlich bereits willkürlich handeln sollte.

Die Folge ist eine ständige innere Ablenkung, weil der Körper gleichzeitig versucht, alltägliche Aufgaben zu bewältigen und dabei die Reflexantwort zu kompensieren. Das kostet Kraft, Aufmerksamkeit und emotionale Stabilität.

Ein restaktiver ATNR kann zu:

- motorischer Unruhe oder Verkrampfung,

- koordinativen Problemen,

- visuellen Irritationen,

- oder auch emotionaler Anspannung und Ängstlichkeit führen.

Gerade beim Lesen, Schreiben oder Konzentrieren macht sich das besonders bemerkbar – Aufgaben, die eigentlich bewusst gesteuert werden sollten, geraten durch den aktiven Reflex unbewusst „aus dem Gleichgewicht“.

Die betroffenen Kinder spüren: „Irgendetwas fühlt sich ständig anstrengend an.“ Und genau das zeigt sich dann oft in einer Vielzahl von typischen Anzeichen bei Restaktivität.

Typische Anzeichen bei Restaktivität

Bei nahezu jedem Kind, bei dem eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder Legasthenie festgestellt wird, zeigt sich eine Restaktivität des ATNR. Das verdeutlicht, wie stark dieser frühkindliche Reflex mit schulischen Herausforderungen – insbesondere beim Lesen, Schreiben und Konzentrieren – verbunden ist.

Ein aktiver ATNR ist kein Zeichen für mangelnde Intelligenz oder Faulheit, sondern für eine neurologische Unreife, die sich durch gezielte Bewegungsangebote nachreifen lässt.

Lernen & Aufmerksamkeit

- Schreibprobleme: verkrampfte oder instabile Stifthaltung, langsames oder unleserliches Schreiben, Papier wird schräg gehalten.

- Schriftbild verändert sich ab der Blattmitte: Zeilen kippen nach unten, die Schrift wird kleiner.

- Leseschwierigkeiten: Zeilen werden übersprungen, verlangsamt oder stockendes Lesen, Schwierigkeiten beim Verfolgen der Zeile, häufiges Verlieren der Position im Text. Verwechslung von Buchstaben, insbesondere solcher, die eine Drehung oder Spiegelung erfordern (z. B. b/d, p/q).

- Kopfdrehung führt zu Verlust der Zeilenführung beim Lesen.

- Rechtschreibprobleme: Schwierigkeiten beim Schreiben in geraden Linien, ungleichmäßige Wortabstände, Buchstabenverdrehungen und ~auslassungen, Schwierigkeiten bei der Laut-Buchstaben-Zuordnung.

- Fehlerhäufung rund um die Blattmitte: Bei Schreib- oder Leseaufgaben treten in der Mitte des Blattes deutlich mehr Fehler auf – oft unbewusst verursacht durch die verstärkte Aktivität des ATNR bei mittiger Kopfhaltung.

- Buchstaben kippen in unterschiedliche Richtungen, besonders bei längerem Schreiben.

- Mathematikschwäche: Schwierigkeiten bei der räumlichen Anordnung von Zahlen, Probleme beim Stellenwertverständnis, Verwechslung von ähnlichen Ziffern (z. B. 6/9, 3/8), Probleme bei der schriftlichen Addition und Subtraktion, insbesondere beim Übertragen von Zahlen.

- Aufmerksamkeitsprobleme: schnelle Ablenkbarkeit, geringe Ausdauer, Schwierigkeiten beim Wechsel zwischen Aufgaben.

- Konzentriertes, sauberes Arbeiten über einen längeren Zeitraum ist nicht möglich – die Anstrengung ist zu groß.

- Gedächtnisschwäche: beeinträchtigtes Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis.

- Wechselnde Händigkeit: Unsicherheit bei der Dominanz kann zu Verwirrung führen.

- Kinder kompensieren mit Kopf- oder Oberkörperverdrehung, um mit der dominanten Hand bis zur gegenüberliegenden Blattseite zu kommen.

- Hinwendungsbewegungen starten oft über den Kopf, nicht über die Augen – ein Zeichen für mangelnde visuelle Kontrolle.

Motorik & Körperhaltung

- Das Kind krabbelt nicht oder nur wenig, rutscht stattdessen auf dem Po oder nutzt den Bärengang.

- Es überspringt wichtige Entwicklungsschritte und richtet sich zu früh auf – das kann langfristig Folgen für Haltung und Stabilität haben.

- Unkoordinierte Bewegungen: Schwierigkeiten beim Überkreuzen der Körpermitte, homolaterale Muster (Bewegung auf einer Körperseite).

- Koordinierte Bewegungen wie Tanzen, Radfahren oder Jonglieren bereiten große Mühe – Kreuzmusterbewegungen fallen schwer.

- Kinder stoßen sich häufig, stolpern leicht oder wirken insgesamt „ungeschickt“.

- Beim Sitzen wird oft ein Bein untergeschlagen, um die Reflexaktivität unbewusst zu blockieren – das kann auf Dauer zu Fehlhaltungen und chronischen Verspannungen führen.

- Instabile Haltung: schiefe oder verdrehte Sitzposition, „um den Stuhl gewickelt“.

- Schwierigkeiten bei Gleichgewicht und Orientierung, besonders bei Kopfdrehung.

- Visuelle Probleme: eingeschränkter Blickwechsel zwischen Nah- und Fernsicht, Fokus oft nur auf Armlänge.

- Beeinträchtigte Hand-Auge-Koordination, z. B. beim Ballspielen, Schneiden, Basteln.

- Raumorientierung: Probleme mit spiegelverkehrtem Schreiben oder Platzierung von Zahlen im Rechenformat.

Emotional & sozial

- Chronische innere Anspannung: Der ATNR gilt als einer der Reflexe, die mit dem frühkindlichen Schutzmechanismus vor Gefahr verbunden sind. Wenn er nicht vollständig integriert ist, kann das Nervensystem in einem unterschwelligen Alarmmodus bleiben – ohne echte Bedrohung, aber mit echter Stressreaktion.

- Verstärkte Ängstlichkeit: Kinder mit aktivem ATNR wirken oft übervorsichtig, zurückhaltend oder gereizt – besonders in neuen oder ungewohnten Situationen. Der Körper meldet: „Ich bin nicht sicher“, obwohl objektiv kein Grund zur Angst besteht.

- Emotionale Reaktionen auf körperliche Anforderungen: Schon das Drehen des Kopfes beim Schreiben oder der Blickwechsel beim Lesen kann unbewusst Stress erzeugen – was sich in Vermeidung, Frust oder plötzlichem Rückzug zeigen kann.

- Unsicherheit im sozialen Kontakt: Kinder fühlen sich schnell überfordert, ziehen sich zurück oder reagieren impulsiv – nicht, weil sie „schwierig“ sind, sondern weil ihr Nervensystem ständig damit beschäftigt ist, eine alte Schutzreaktion zu kompensieren.

- Selbstwertprobleme: Wenn alltägliche Dinge wie Schreiben, Lesen oder sportliche Aufgaben immer wieder misslingen, obwohl sich das Kind anstrengt, kann das langfristig zu einem niedrigen Selbstbild und Resignation führen.

Die beschriebenen motorischen und kognitiven Herausforderungen erzeugen bei den betroffenen Kindern häufig Frustration, Rückzug oder Unsicherheit. Sie spüren, dass ihnen alltägliche Aufgaben schwerer fallen – ohne zu verstehen, warum. Das kann ihr Selbstvertrauen stark belasten.